《鱿鱼游戏》第二季在2024年末上线后,继续以其冷酷的生存游戏揭示人性与社会的深层裂痕。主角奇勋(李政宰饰)从第一季的幸存者转身成为复仇者,却在第二季中因其看似“圣母”的行为引发观众争议:为何面对一群道德沦丧、为求生存不择手段的“人渣”,他仍试图拯救?这种行为被嘲为“圣母心”,但从社会学的视角看,奇勋的选择并非单纯的个人善良,而是根植于他对游戏参与者的群体认同,以及对资本主义社会结构性压迫的复杂抗争。

奇勋的“圣母”表象与群体认同的本质

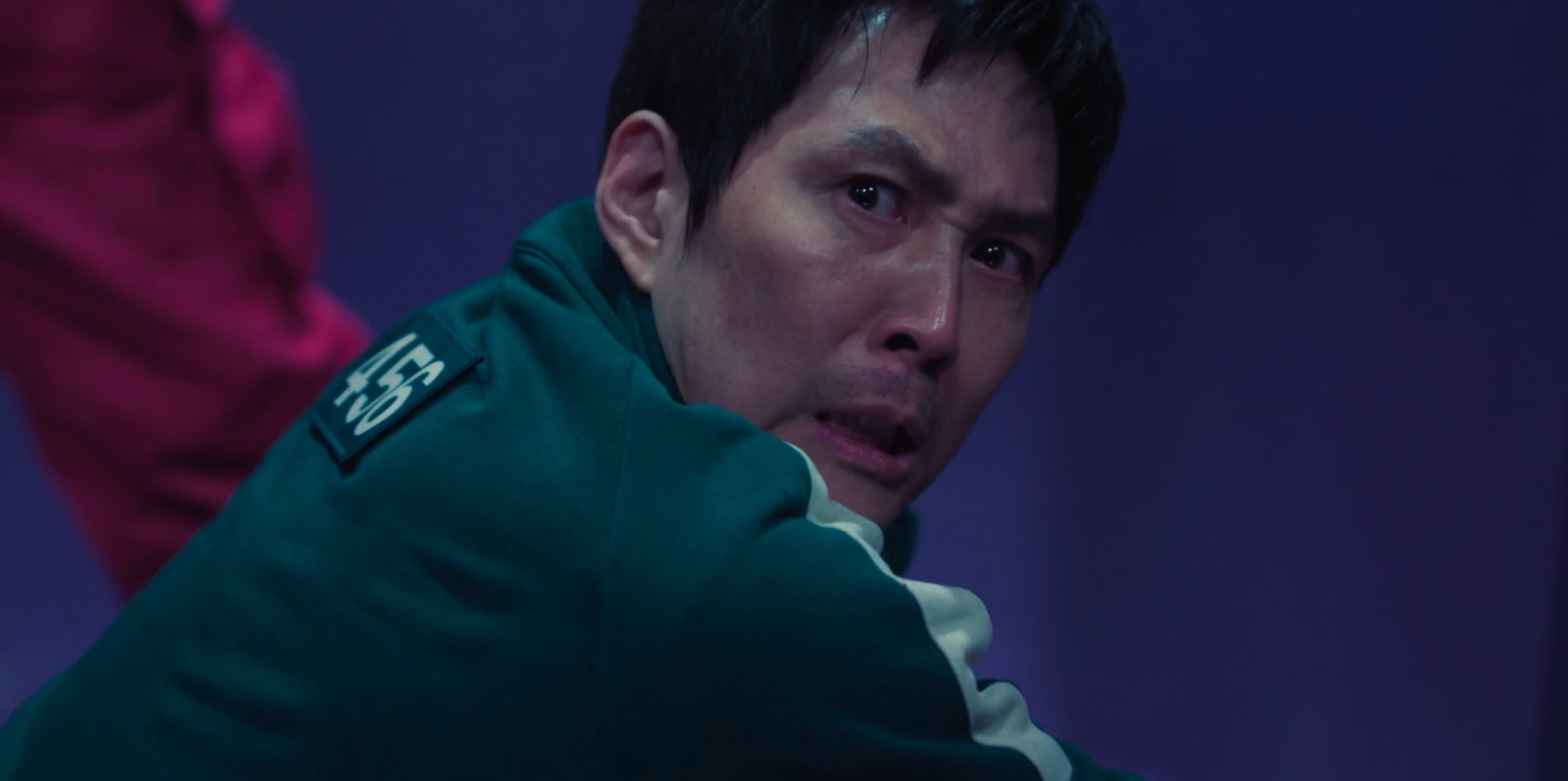

奇勋在第二季中不再是第一季那个被动挣扎的失败者,而是主动重返游戏,试图摧毁这个残酷的体系。然而,他的行动却常被观众解读为“优柔寡断”或“过度仁慈”。例如,当他试图阻止参与者间的互相残杀,或在关键时刻选择保护弱者时,许多人质疑:这些人在游戏中展现的贪婪、自私甚至凶残,值得拯救吗?这种质疑忽略了一个关键点:奇勋并非以道德高姿态施舍怜悯,而是将这些参与者视为“自己人”——一群被社会抛弃、被迫进入绝境的边缘人。他曾是他们中的一员,这种群体认同感并非天真的同情,而是源于对共同命运的深刻体认。

社会学中的“群体认同”(collective identity)理论认为,个体在特定社会环境中会基于共同经历形成归属感。奇勋与参与者共享的不仅是游戏的血腥规则,更是游戏之外的绝望现实:债务缠身、阶级固化、社会资源的不公分配。无论是第一季的“弹珠老人”还是第二季中那些看似卑劣的玩家,他们的堕落并非完全出于本性,而是被资本主义经济体系逼入绝境后的扭曲反应。奇勋的“救赎”行为,因此不是对个体的宽恕,而是对这一群体的集体抗争——他试图唤醒的,是被剥削者对彼此的联结,而非单纯的个人道德救赎。

游戏中的“人渣”与社会结构的镜像

第二季的游戏设计比第一季更加残酷,参与者的“恶”也被放大。从投票决定生死到为了生存背叛同伴,这些行为让观众直呼“人性恶”。然而,社会学家齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)曾指出,现代社会的“液态恐惧”将个体置于不确定性和竞争中,迫使人们在生存压力下抛弃伦理。游戏中的“人渣”并非天生如此,而是社会结构失灵的产物。他们是底层劳动者、破产商人、被遗忘的老人——这些人并非恶魔,而是被资本主义榨干后丢进死亡游戏的弃子。

奇勋的“圣母心”因此显得刺眼而矛盾:他试图拯救的,不是一群值得怜悯的“好人”,而是被同一体系摧毁的“同类”。观众对他的批判,恰恰反映了现实中人们对底层失败者的冷漠态度——“活该”“自作自受”的标签,掩盖了社会不公的根源。奇勋的选择挑战了这种冷漠,他拒绝接受“适者生存”的丛林法则,而是试图打破游戏的逻辑本身。这种行为与其说是“圣母”,不如说是对结构性暴力的反抗。

第二季的未完与社会的无解

遗憾的是,第二季并未能将奇勋的抗争推向高潮。剧情在悬念中收尾,他未能摧毁游戏,反而让观众质疑其行动的有效性。这种开放性结局既是剧作上的铺垫,也是对现实的隐喻:在一个由资本和权力操控的世界中,个体的反抗往往显得无力。奇勋的群体认同感虽赋予他行动的动机,却无法改变游戏规则的根本——参与者仍旧自相残杀,体系依旧冷酷运转。

从社会学的“权力关系”理论看,游戏的设计者代表着不可见的统治阶层,而奇勋的挣扎则是底层对权力的徒劳挑战。他的“圣母心”最终化为一种悲剧性的象征:既是对人性可能的信念,也是对社会无解困境的控诉。第二季的犀利之处在于,它拒绝提供廉价的希望,而是将观众抛入更深的反思:若奇勋放弃拯救,接受丛林法则,他是否就成了另一个“人渣”?若他坚持抗争,又如何对抗一个吞噬一切的体系?

结语:撕裂的认同与残酷的现实

《鱿鱼游戏》第二季通过奇勋的“圣母心”撕开了群体认同与个体生存间的矛盾。他的行为并非愚蠢的仁慈,而是对共同命运的执着呼唤。然而,在游戏的血腥舞台和社会的冷酷现实中,这种呼唤显得脆弱而无力。观众对他的嘲讽,或许正是对自身无力改变现实的投射。奇勋不是圣人,也不是英雄,他只是一个被社会碾碎后试图找回人性碎片的普通人。而这,才是第二季最犀利也最残忍的社会学启示。